1/44

関連するスライド

診療に繋がるグラム染色

黒田浩一

251569

279

発熱性好中球減少症

長谷川耕平

71511

162

その他の抗菌薬 -フルオロキノロン,テトラサイクリン,マクロライド-

高野哲史

22545

82

回復期病棟におけるCOVID-19感染対策(2020年9月版)

黒田浩一

574746

94

グラム陰性桿菌の実践的分類

1,229,452

795

概要

グラム陰性桿菌の実践的分類についての所属施設での初期・後期研修医向けレクチャーをスライドにしました。グラム染色を活用した、SPACE(医療関連感染を起こす細菌の覚え方)より臨床に即した実践的な分類法だと思います。

本スライドの対象者

研修医

投稿された先生へ質問や勉強になったポイントをコメントしてみましょう!

0 件のコメント

黒田浩一さんの他の投稿スライド

市中肺炎診療の考え方 ウィズコロナ時代

黒田浩一

560,385

398

免疫抑制・化学療法によるB型肝炎ウイルス再活性化への対策

黒田浩一

35,269

281

COVID-19治療 アップデート 2023年9月版

黒田浩一

1,088,383

1,013

このスライドと同じ診療科のスライド

テキスト全文

グラム陰性桿菌の実践的分類と初期治療の選択

#1.

グラム陰性桿菌の実践的分類 初期治療の選択にグラム染色を活用しよう! 亀田総合病院感染症科 黒田浩一 2018年8月14日作成 注:このスライドは、作者が個人的に作成したもので、所属施設の見解を代表したものではありません(ただし、所属施設で初期研修医など対象に、個人的に講義している内容です)

#2.

内容 (このスライドの)主な対象疾患 グラム陰性桿菌の分類のポイント 腸内細菌科細菌とは? SPACEとは? グラム染色によるグラム陰性桿菌の分類 グラム陰性桿菌のザックリな治療 グラム陰性桿菌の分類の図、その解説 例:腎盂腎炎の治療

#3.

主な対象疾患 グラム染色が... 初期治療の選択に有用と思われる - 尿路感染症 - 肺炎 を主な対象としています

腸内細菌科細菌とSPACEの分類方法

#4.

GNRの分類のポイント 重要な細菌を3グループに分類 - 腸内細菌科細菌をさらに2グループに分類 - ブドウ糖非発酵菌 SPACEという分類は使用しない グラム染色を有効活用する

#5.

腸内細菌科細菌とは? Enterobacteriaceae:腸内細菌科 Escherichia coli Klebsiella pneumoniae, K. oxytoca Proteus mirabilis, P. vulgaris Enterobacter cloacae, E. aerogenes Serratia marcescens Citrobacter freundii, C. koseri Providencia, Morganella, Salmonella, Shigella, Yersinia...

#6.

よく聞くSPACE ホントに役立つ??

#7.

SPACEとは? 院内感染で問題となる病原体 耐性化傾向が強い local factorを参考にして経験的治療を決定 Serratia (腸内細菌科) Pseudomonas(ブドウ糖非発酵菌) Acinetobacter(ブドウ糖非発酵菌) Citrobacter※1 (腸内細菌科) Enterobacter※2 (腸内細菌科)

#8.

「SPACE」って一括りにしているけど...

#9.

2つのグループが含まれている 腸内細菌科細菌とブドウ糖非発酵菌

#10.

そしてそれらはグラム染色で区別可能 ...なことが多い(難しいこともあります)

グラム染色による腸内細菌科細菌の識別

#11.

グラム染色による分類 腸内細菌科細菌 太いGNR ブドウ糖非発酵菌 細いGNR GNR:Gram-Negative Rods グラム陰性桿菌

#12.

見た目が違うので「このグラム染色所見からSPACEを疑います」とはならない!!

#13.

実際どのくらい違う?

#14.

腸内細菌科細菌:太い 血液培養※3:E. coli 血液培養:E. coli 尿:E. coli

#15.

ブドウ糖非発酵菌:細い 血液培養:緑膿菌 喀痰:緑膿菌(FN患者) 血液培養:Stenotrophomonas maltophilia

#16.

どっちか微妙なことはありますが慣れれば概ね区別できます 慣れないうちはプロフェッショナル (微生物検査技師さん)に聞きましょう

#17.

「SPACEを疑うので治療を●●にします」 とはなりません! ただし、前提として... ・良質な検体(主に、尿と喀痰)の採取 ・グラム染色の実施と解釈 が必要です というわけで

グラム陰性桿菌の治療法と抗菌薬の選択

#18.

今日からSPACEと決別しましょう さようなら

#19.

治療 注意:細かいことは置いておきます

#20.

グラム陰性桿菌のザックリな治療 腸内細菌科細菌※4 →セフトリアキソン ブドウ糖非発酵菌 →抗緑膿菌活性のある抗菌薬

#21.

CTRXのSPACEへの効果 Serratia(腸内細菌科) ○ Pseudomonas × Acinetobacter ※5 × Citrobacter(腸内細菌科) ○ Enterobacter(腸内細菌科) △

#22.

SPACEで抗菌薬は決まらない SPACE考えます≒緑膿菌も考えます 全例「緑膿菌」カバー

#23.

とはいえ... 実際、盲目的に... - 市中発症の単純性腎盂腎炎・市中肺炎 →セフトリアキソン(第3世代セフェム) - 複雑性・院内発症の腎盂腎炎・院内肺炎 →セフェピム(第4世代セフェム) としても、大きな問題はないわけですが...

#24.

なるべく抗緑膿菌活性のある抗菌薬を温存したい という思いがあるのです 薬剤耐性化の進んだ緑膿菌をよく治療している立場としては....

腸内細菌科細菌の分類と治療のポイント

#25.

緑膿菌カバーを外せる状況 なんとなく(?)緑膿菌カバーしたくなる状況 でも、ゾシン、セフェピム、メロペンを温存したい 太いGNRが見えていることが前提ですが... - 市中発症の重症の単純性腎盂腎炎 - 市中発症の複雑性腎盂腎炎 - 院内発症の軽症の尿路感染症 かもしれない

#26.

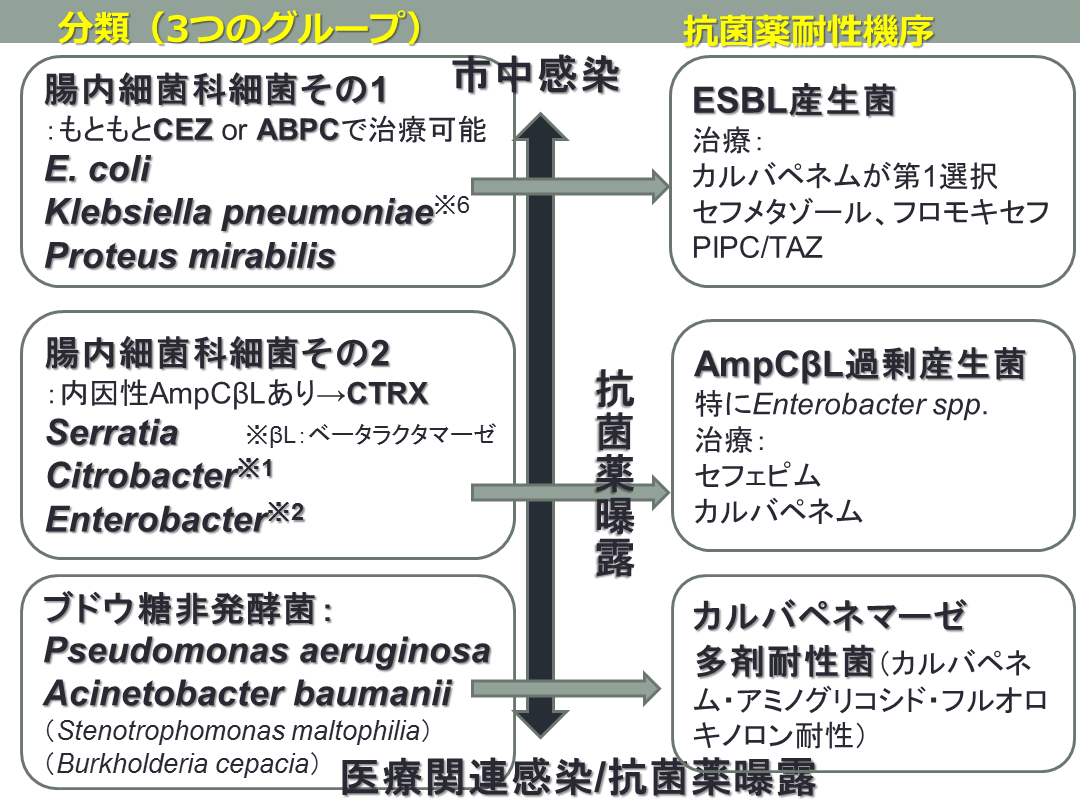

わかりやすい!?グラム陰性桿菌の分類の図 腸内細菌科細菌(2つ) ブドウ糖非発酵菌 :3つのグループに分類する

#27.

腸内細菌科細菌その1 :もともとCEZ or ABPCで治療可能 E. coli Klebsiella pneumoniae※6 Proteus mirabilis 腸内細菌科細菌その2 :内因性AmpCβLあり→CTRX Serratia Citrobacter※1 Enterobacter※2 ブドウ糖非発酵菌:Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumanii (Stenotrophomonas maltophilia) (Burkholderia cepacia) 市中感染 医療関連感染/抗菌薬曝露 ESBL産生菌 治療: カルバペネムが第1選択 セフメタゾール、フロモキセフ PIPC/TAZ AmpCβL過剰産生菌 特にEnterobacter spp. 治療: セフェピム カルバペネム ※βL:ベータラクタマーゼ カルバペネマーゼ 多剤耐性菌(カルバペネム・アミノグリコシド・フルオロキノロン耐性) 抗菌薬曝露 抗菌薬耐性機序 分類(3つのグループ)

#28.

図の解説:その1 腸内細菌科細菌は 市中感染で多い群 医療関連感染で多い群 に分類

#29.

図の解説:その2 各群で経験的治療が異なる 腸内細菌科細菌その1: セフォチアム(or セフトリアキソン) 腸内細菌科細菌その2: セフトリアキソン(or セフェピム) ブドウ糖非発酵菌: 抗緑膿菌活性のある抗菌薬 もちろん、院内アンチバイオグラムも参考にします

#30.

図の解説:その3 このように3群に分けると... 各群の細菌は、「共通した重要な薬剤耐性機序」を持つ - 腸内細菌科細菌その1:ESBL - 腸内細菌科細菌その2:AmpC過剰産生 - ブドウ糖非発酵菌:カルバペネマーゼ 複数の耐性機序による多剤耐性菌 抗菌薬曝露歴のある患者で、抗菌薬を選択する時に、頭の中が整理しやすい

腎盂腎炎の治療における抗菌薬の選択

#31.

初期治療の選択 耐性機序まで考慮した6群のどの群まで想定・カバーすべきか、下記の情報をもとに検討すると、初期治療が決まる 発症場所(市中・院内) 抗菌薬使用歴 過去の培養歴 重症度 患者の基礎疾患 など

#32.

例:腎盂腎炎の治療

#33.

太いGNRが見えた場合→腸内細菌科細菌? 単純性腎盂腎炎 :E. coliをカバーすればよい :E. coliのアンチバイオグラムを参考にする ・おそらく多く病院では 第2世代セフェムの感受性は、第3世代を同じ程度 セフォチアムを選択 または、第3世代セフェム(セフトリアキソン)

#34.

太いGNRが見えた場合→腸内細菌科細菌? 最近の抗菌薬使用 以前の培養で耐性菌やEnterobacterの検出歴 院内発症 複雑性腎盂腎炎 EnterobacterとCitrobacterなどを考慮、かつ、軽症 →セフトリアキソンが検討できるかもしれない ESBL産生菌を考慮 →メロペネム AmpC過剰産生Enterobacterを考慮 →セフェピムまたはメロペネム

#35.

細いGNRが見えた場合→緑膿菌? 単純性腎盂腎炎ではこのような状況はほぼない 市中発症の尿管結石による閉塞性腎盂腎炎でもほとんどない ほとんどの緑膿菌による尿路感染症は 抗菌薬使用歴(繰り返す尿路感染症を含む) 院内発症(抗菌薬曝露歴が通常存在する) 膀胱留置カテーテル使用 が認められる J Infect 2012;64:478, Infect Control Hosp Epidemiol 2013;34(1):1 Clin Microbiol Infect 2012;18:E13, Infect Control Hosp Epidemiol 2012;33(10):993

#36.

細いGNRが見えた場合→緑膿菌? 治療を決めるにあたって、以下を確認する 最近使用した抗菌薬 以前の培養結果(菌種、感受性) 緑膿菌の院内アンチバイオグラム 上記の情報 実は腸内細菌科細菌であった場合に想定される耐性機序 を検討して、抗緑膿菌活性のある抗菌薬を選択 CAZ、CFPM PIPC/TAZ(UTIであえて選択することはあまりない) MEPM(ESBL、AmpC過剰産生、重症) 尿路閉塞がある場合は、その解除が必要です →泌尿器科コンサルト ∵耐性菌への効果安定しない and 嫌気性菌の関与はほとんどない UTI: urinary tract infection

尿のGPC chainに関する考察と治療

#37.

脱線:尿のGPC chain 多くの場合GNRも観察される その場合GNRの治療だけすればOK 治療は不要なことが多い たぶん教科書には書いてない!?

#38.

脱線:尿のGPC chain GPC chain(連鎖を形成するグラム陽性球菌) - Enterococcus faecalis - Enterococcus faecium - Viridans Group Streptococcus Viridans Group Streptococcus →contaminationと判断 腸球菌 →病原性は低いため、治療は不要なことが多い

#39.

脱線:尿のGPC chain 尿のGPC chain(腸球菌)を治療する状況 - 血液培養で検出された場合 - GPC chainによる単一菌感染の場合 - 複雑性腎盂腎炎、かつ、グラム染色でGNRも見られるが、GPC chainがdominantな場合 - 重症の場合/shockの場合

グラム陰性桿菌の要点と抗菌薬耐性機序

#40.

脱線:尿のGPC chain 治療 E. faecalis:アンピシリン E. faecium:バンコマイシン Enterococcus属の関与を疑った場合 →empiric therapy:バンコマイシン

#41.

補足 一部、今回のメインテーマではないため割愛しています ※1:Citrobacter freundiiが該当。Citrobacter koseriは該当しない。 ※2:主にEnterobacter cloacaeとEnterobacter aerogenes。 ※3:血液培養で陽性となったボトルの液のグラム染色 ※4:AmpC-βラクタマーゼを内因性に持っている腸内細菌科細菌に対する初期治療にCTRXではなく、CFPMを使用する専門家は多い。CTRXの治療経過中に耐性化することがあるため(特にEnterobacter spp.)。 ※5:Acinetobacter spp.は、CTRX感受性のことがあるが、通常初期治療には抗緑膿菌活性のある抗菌薬が使用される。多くの場合、アンピシリン/スルバクタムに感受性である(スルバクタムの効果)。また、見た目が、グラム陰性球菌(モラキセラに似る)に見えることがある。 ※6:K. pneumoniaeは、ペニシリナーゼ産生するためABPCは無効。

#42.

今回対象としていないGNR Haemophilus influenzae 見た目が特徴的、グラム陰性球桿菌 Aeromonas hydrophila Campylobacter spp Helicobacter spp など

#43.