1/32

関連するスライド

β-ラクタム系抗菌薬 -ペニシリン系-

高野哲史

65391

127

その他の抗菌薬 -フルオロキノロン,テトラサイクリン,マクロライド-

高野哲史

22622

82

梅毒 overview

長谷川耕平

239334

622

感染症診療の基本的な考え方 -感受性検査結果の読み方-

高野哲史

62936

179

血液培養採取手技のベストプラクティス

363,960

152

概要

2021年に開催された第32回日本臨床微生物学会学術集会でお話した内容です。血液培養採取手技についてのevidenceをまとめました。2020年12月に作成しました。Antaaユーザー以外も全ページが閲覧可能です。

本スライドの対象者

研修医/専攻医

投稿された先生へ質問や勉強になったポイントをコメントしてみましょう!

0 件のコメント

黒田浩一さんの他の投稿スライド

市中肺炎診療の考え方 ウィズコロナ時代

黒田浩一

562,715

398

免疫抑制・化学療法によるB型肝炎ウイルス再活性化への対策

黒田浩一

35,322

281

COVID-19治療 アップデート 2023年9月版

黒田浩一

1,088,461

1,013

このスライドと同じ診療科のスライド

テキスト全文

血液培養採取手技の概要と重要性

#1.

血液培養採取手技のベストプラクティス 神戸市立医療センター中央市民病院 感染症科 黒田浩一 ベストプラクティス:日常検査7 「血液培養のベストプラクティス:検査前から報告までを最適化して感染症診療に貢献する」 2020年12月作成

#2.

COI開示発表者:黒田浩一 発表に関連し開示すべきCOI関係 にある企業などはありません

#3.

血液培養 血流感染症の原因微生物を同定することによって、適切な抗菌薬選択、感染臓器の推定・同定、治療効果判定や治療期間の決定に、もっとも重要な役割を果たす微生物学的検査のひとつである 血液採取手技によって、結果に差が生じて、診療方針に影響を与えることがあるため、最適な採取手技で実施することが重要である

血液培養の適切な採取目的と方法

#4.

血液培養を適切に採取する目的 原因微生物の検出感度を最大限にするため →適切な治療につながる 皮膚常在菌が検出された場合に、真の菌血症か汚染か判断を可能にするため 皮膚常在菌による汚染 contamination(偽陽性)を最小限にするため

#5.

検出感度を最大限にする 採取する血液量 セット数 採取のタイミング が重要である Clin Infect Dis. 2018;67(6):e1-e94 Clin Microbiol Rev. 2019;33(1):e00009-19 CUMITECH 1C 血液培養検査ガイドライン

#6.

採取する血液量 1セットあたり20ml - 好気ボトル1本10ml - 嫌気ボトル1本10ml 血液量と培養の陽性率には直接的な相関がある 40ml(2セットで1本10mlずつ)は、10-30mlより感度が高い CUMITECH 1C 血液培養検査ガイドライン Clin Infect Dis. 2004;38(12):1724-30

血液採取のセット数とタイミングの重要性

#7.

セット数 2または3セット採取する 1セット=好気ボトル1本・嫌気ボトル1本 Clin Infect Dis. 2004;38(12):1724-30 Mayo Clin Proc 1975:50;91-98 Rev Infect Dis 1983;5:35-53 Clin Infect Dis. 2004;38(12):1724-30 Clin Infect Dis. 2018;67(6):e1-e94 J Clin Microbiol. 2007;45(11):3546-8 Clin Infect Dis. 1996;23(1):40-6

#8.

2セット以上で血流感染症診断の感度が高い J Clin Microbiol. 2007;45(11):3546-8

#9.

複数セット採取するもう一つの意義 複数セット採取することによって、皮膚常在菌(下記参照)などの汚染菌として知られている細菌が検出された場合、その臨床的重要性の解釈が可能となる。通常、これらの菌が1セットのみから検出された場合、汚染の可能性が高いと判断される。 コアグラーゼ陰性ブドウ球菌、Propionibacterium acnes、Micrococcus属、緑色連鎖球菌(Viridans-group streptococci)、Corynebacterium属、Bacillus属(B. anthracisを除く)

#10.

採取のタイミング:抗菌薬投与前 抗菌薬投与後数時間以内で血液培養陽性率は著明に低下するため、必ず抗菌薬投与前に採取する

抗菌薬投与前の採取と汚染率の管理

#11.

ICUのsepsis患者:抗菌薬投与前 vs 投与後 50.6% 27.7% Clin Microbiol Infect. 2019;25(3):326-331.

#12.

ERのsepsis患者:抗菌薬投与で陽性率低下 Open Forum Infect Dis. 2019 May 20;6(5):ofz179.

#13.

抗菌薬投与前 vs 投与後4時間以内 救急外来の重症sepsis患者を対象 血液培養陽性率:抗菌薬投与前 31.4% vs 投与後4時間以内 19.4% Ann Intern Med. 2019;171(8):547-554.

#14.

汚染率(contamination rate)は2-3%未満を目標とすべきと一般的にされるが、1%未満を目標とすべきという意見もある 「汚染率」の定義は文献によって異なっており、統一すべきである 例1:汚染と判定されたセット数/採取全セット数 例2:一般的な汚染菌が同日2 セット以上血液培養が提出された症例の1 セットのみ陽性検体数/2 セット以上提出検体数の合計 →この場合の「検体数」は、セット数なのか症例数なのかあいまいである →ある専門家は、「症例数」で評価すべきとしている 汚染 contaminationを最小限にする Clin Infect Dis. 2018;67(6):e1-e94. CUMITECH 1C 血液培養検査ガイドライン Clin Microbiol Rev. 2019;33(1):e00009-19 感染症誌 2016;90:340-345

皮膚消毒薬の選択と使用方法

#15.

皮膚常在菌の汚染による不利益 不要な抗菌薬投与の増加(副作用、耐性菌、CDI) 不要な検査の増加(血液培養再検、心エコー、TDM) デバイスの不要な抜去(CVカテーテル、ペースメーカー) 入院期間の延長 臨床検査室の仕事量の増加(不要な同定検査・薬剤感受性試験) 医療費増大 Clin Microbiol Rev. 2019;33(1):e00009-19

#16.

汚染を減らすために実施すべきこと 適切な皮膚消毒薬を適切な方法で使用する 血液培養ボトルの消毒 適切な血液採取部位を選択する 2針法 or 1針法 滅菌手袋と滅菌ドレープの使用 静脈穿刺チームと教育 汚染率のサーベイランスと採血者へのフィードバック 最初の血液の破棄 Clin Microbiol Rev. 2019;33(1):e00009-19

#17.

主な皮膚消毒薬:効果の差はほとんどない 0.5-2%グルコン酸クロルヘキシジン(CHG) 1-2%ヨードチンキ 10%ポビドンヨード(通常イソジン) 70%イソプロピルアルコール

#18.

各消毒薬の特徴・注意点 クロルヘキシジンは、皮膚が着色しない、皮膚の刺激性が少ない ヨード製剤は、血管穿刺後にアルコール製剤でヨード成分を除去する必要がある ポビドンヨードは、有機物によって殺菌力が大きく低下するため、 事前にアルコール消毒によって皮膚の脂やタンパク汚れを取り除いておくことが重要である CUMITECH 1C 血液培養検査ガイドライン

#19.

適切な皮膚消毒薬を適切な方法で使用 70%イソプロピルアルコールによる消毒(30秒前後)に続いて、10%ポビドンホードまたはグルコン酸クロルヘキシジン(0.5-2.0%)またはヨードチンキ( 1-2% )の使用が一般的である 注意:各消毒薬の適切な接触時間は異なっている:ポビドンヨードは1分30秒から2分、グルコン酸クロルヘキシジンとヨードチンキは30秒 70%イソプロピルアルコールによる消毒のみでも十分低い汚染率を達成した報告もある J Clin Microbiol. 2009;47(1):54-8. Am J Infect Control. 2017;45(4):350-353. Clin Infect Dis. 2018;67(6):e1-e94. CUMITECH 1C 血液培養検査ガイドライン Infect Control Hosp Epidemiol. 2013;34(1):15-21.

血液採取部位の選定とカテーテルからの採血

#20.

ポビドンヨードは汚染率が高い? 消毒から穿刺までの時間が短い(15-60秒)研究が多い 0.5%グルコン酸クロルヘキシジン(1.4%)< 10%ポビドンヨード(3.3%) 2%グルコン酸クロルヘキシジン(2%)< 10%ポビドンヨード(6.9%) Ann Intern Med. 1999;131(11):834-7. J Infect. 2008;56(5):354-9. J Hosp Infect. 2011;77(3):223-32

#21.

3つの消毒薬は適切に使用すれば差なし Infect Control Hosp Epidemiol. 2013;34(1):15-21.

#22.

汚染率に影響するもの 消毒から静脈穿刺までの時間 採取の状況(ER、内科病棟、ICU) 静脈穿刺のスキル Int J Nurs Stud. 2016 Jul;59:156-62

#23.

血液培養ボトルの消毒 ボトル穿刺部をイソプロピルアルコールで消毒する ヨード製剤はゴムを劣化させるため使用しない Clin Microbiol Rev. 2019;33(1):e00009-19

#24.

適切な血液採取部位を選択する 末梢静脈穿刺が推奨される 動脈血は、静脈血よりも高い検出率に関係しないため推奨されない 中心静脈カテーテルまたは動脈留置カテーテルからの採血は汚染率が高い(感度は同等またはやや高い) J Clin Microbiol. 2001;39(9):3393-4 Clin Microbiol Rev. 2019;33(1):e00009-19 J Clin Microbiol. 2003;41(6):2275-8. Clin Infect Dis. 2018;67(6):e1-e94. CUMITECH 1C 血液培養検査ガイドライン J Med Microbiol. 2008 Jan;57(Pt 1):1-8.

滅菌手袋の使用と静脈穿刺チームの教育

#25.

新規に留置したカテーテルからの採血は? 新規の末梢静脈路からの採血は、静脈穿刺と同等の汚染率 新規の末梢静脈路からの採血は、静脈穿刺より汚染率が高い 新規に挿入したCVC採血 wireを通したハブで汚染率が高かった 新規に挿入したCVCは、新規挿入A line採血と末梢静脈穿刺より汚染率高い Ann Emerg Med. 1993;22(7):1164-8. Pediatr Infect Dis J. 1990;9(11):815-8 JAMA. 2003;289(6):726-9. Infect Control Hosp Epidemiol. 2000;21(10):649-51 Chest. 2013;143(3):640-645. J Clin Microbiol. 2011;49(7):2398-403 採血が難しい患者では、末梢静脈路確保時の血液培養採取は許容される

#26.

2針法 or 1針法 2針法とは、血液培養ボトルに血液を接種する前に針を交換する方法(静脈穿刺後の穿刺針に皮膚常在菌が付着している可能性があるため) 汚染は同等という報告が複数あるが、メタ解析では汚染は2針法のほうが少ない ただし職業上の針刺し・切創リスクを低下させるために、1針法が推奨される CUMITECH 1C 血液培養検査ガイドライン J Clin Microbiol. 2003;41(6):2275-8 Clin Infect Dis. 1995;21(5):1103-6

#27.

滅菌手袋と滅菌ドレープの使用 滅菌手袋は汚染率を低下させる可能性がある 穿刺部位を消毒したあとに触れる可能性がある場合(熟練していない場合)は、滅菌手袋を使用したほうがよい 滅菌手袋の使用を含む教育プログラムは、汚染率が低下することが示されている 滅菌ドレープの必要性はわかっていない - 単独でその効果は検討されていない - ドレープを使用するのは煩雑で、コンプライアンスは低かった Ann Intern Med. 2011;154(3):145-51. Clin Microbiol Rev. 2019;33(1):e00009-19 Acad Emerg Med. 2014 Mar;21(3):274-82.

#28.

静脈穿刺チームと教育 訓練されたphlebotomistが血液培養を採取した場合、汚染率が低い(日本には存在しない資格) Clin Microbiol Rev. 2019;33(1):e00009-19 Clin Perform Qual Health Care. Apr-Jun 1998;6(2):60-2. Clin Biochem. 2012 Sep;45(13-14):999-1011

#29.

汚染率のサーベイランスとフィードバック 汚染率のタイムリーな報告と静脈穿刺した個人へのフィードバックは汚染率の低下につながる Clin Microbiol Rev. 2019;33(1):e00009-19

血液培養採取手技のまとめと今後の課題

#30.

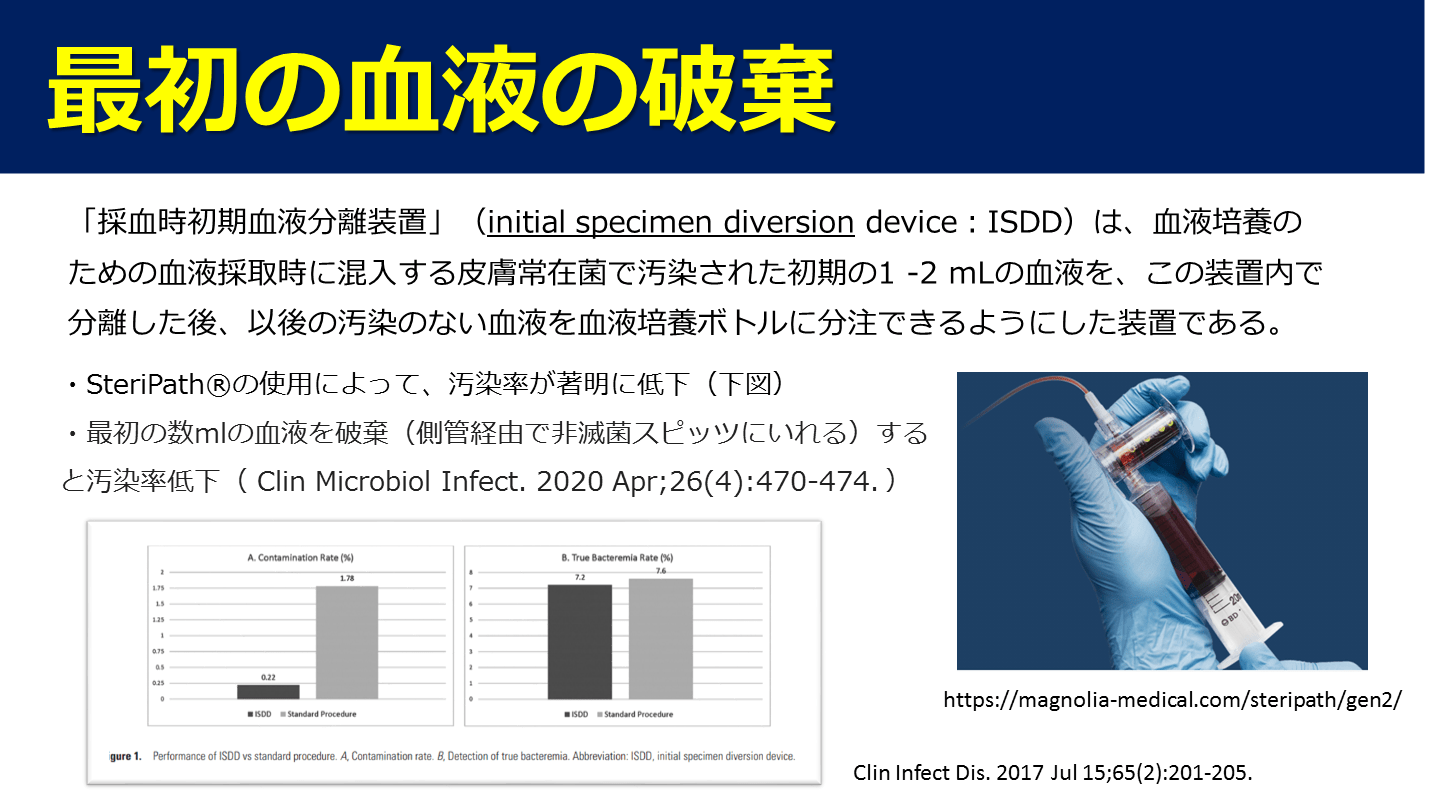

最初の血液の破棄 「採血時初期血液分離装置」(initial specimen diversion device:ISDD)は、血液培養のための血液採取時に混入する皮膚常在菌で汚染された初期の1 -2 mLの血液を、この装置内で分離した後、以後の汚染のない血液を血液培養ボトルに分注できるようにした装置である。 https://magnolia-medical.com/steripath/gen2/ Clin Infect Dis. 2017 Jul 15;65(2):201-205. ・SteriPath®の使用によって、汚染率が著明に低下(下図) ・最初の数mlの血液を破棄(側管経由で非滅菌スピッツにいれる)すると汚染率低下( Clin Microbiol Infect. 2020 Apr;26(4):470-474. )

#31.