このスライドは会員限定コンテンツです。

今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!

1/25

関連するスライド

利尿薬の使い方 〜フロセミドを中心に〜

ミント@腎臓内科

49249

388

低Na血症の診断と治療

ねこすけ

202656

623

慢性腎臓病(CKD)と抗菌薬・抗ウイルス薬の使い方

アイジュ@海外勤務医

60683

146

高K血症に出会ったら? =専門医へ送るタイミング=

さくら@漢方/腎臓内科

43855

210

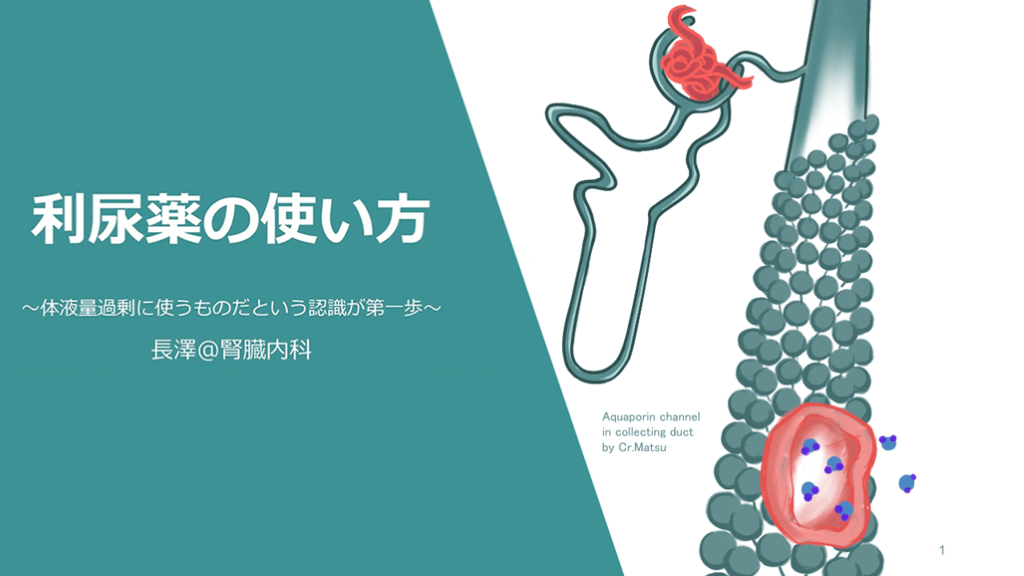

利尿薬の使い方〜体液量過剰に使うものだという認識が第一歩〜

258,925

2,141

長澤将さんの他の投稿スライド

薬剤性腎障害 〜頻用薬、造影剤、抗がん剤でおきる病態と早期発見について〜

長澤将

17,255

94

降圧薬と高K血症のマネージ 〜Kはこのように調整すると上手くいく〜

長澤将

101,979

787

低カリウム血症〜腎臓から出ているかいないか?それが問題だ〜

長澤将

63,177

273

このスライドと同じ診療科のスライド

会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。