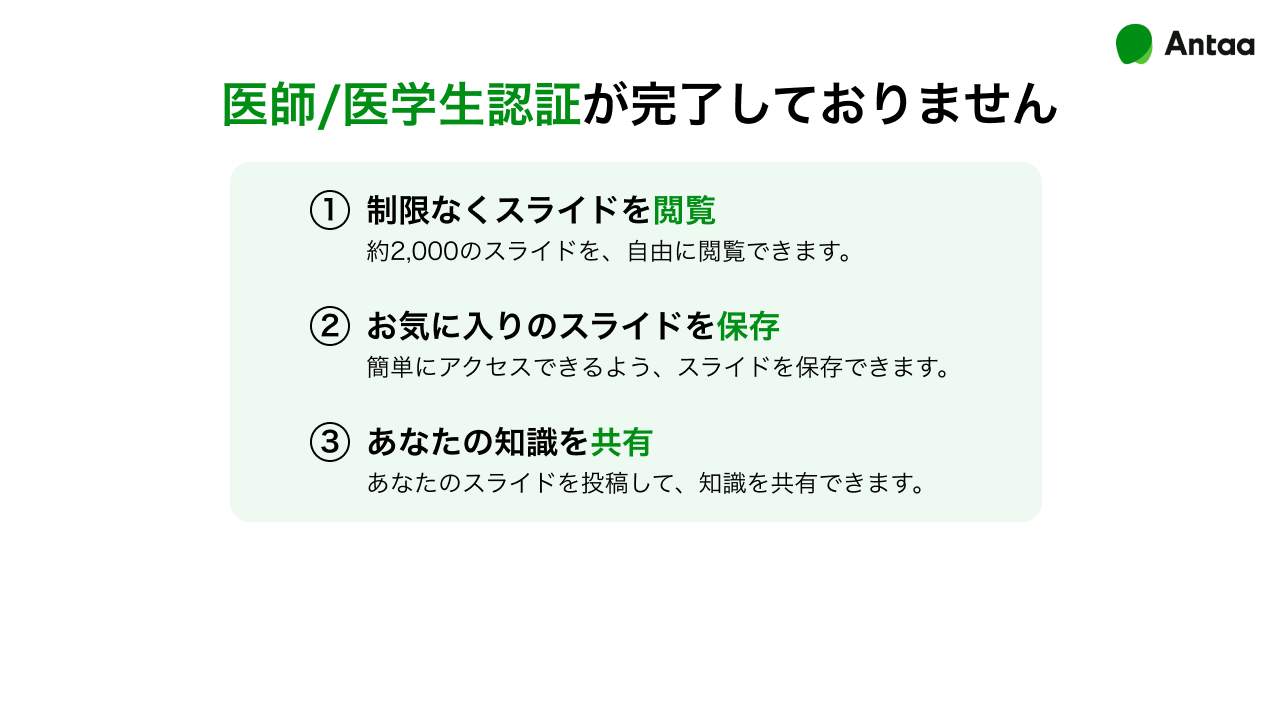

このスライドは会員限定コンテンツです。

今すぐアカウント登録(無料)して、続きを読みましょう!

1/17

関連するスライド

Drゆみの Weekly Journal Scan vol.19

医療法人社団ゆみの

2015

1

冠動脈造影の見方とやり方

うし先生

32330

161

2025/12 オンラインレクチャー アーカイブスライド

常見勇太

32537

138

心不全管理の鍵 悪化の「なぜ?」を見つける探偵になろう

やまと診療所 AHC-ACADEMY OF HOME CARE-

4996

41

DAPT(抗血小板薬2剤併用療法)〜目的/薬剤選択/治療期間のポイント

496,358

1,066

三浦光太郎さんの他の投稿スライド

このスライドと同じ診療科のスライド

会員登録・ログインで「スライド内のテキスト」を参照いただけます。